シュトゥットガルトからベルリンへ

マルシア・ハイデという、生きるミューズのようなバレリーナをご存知だろうか。85歳になった今(2022年時点)も振付家や芸術監督として精力的に活動し、ドイツのバレエ界で知らない人はいない、唯一無二の存在である。

バレエの歴史に名を刻むその偉大さとは対照的に、実際に目にすると非常に小柄で(高齢で背が縮んだこともあるだろう)、ぱっちりと大きな目で周囲の人達を見上げるように佇んでいる。飾り気のない言葉でサバサバと話すが、周りを笑わせるユーモアも常に忘れず、聡明さが滲み出た顔は笑うと可愛らしい。まさに愛すべきチャーミングな“おばあちゃん”なのである。

マルシア・ハイデがドイツで本拠地にしているシュトゥットガルトは南西部にあり、ベルリンから特急列車で5時間半くらいとかなり距離が離れている。私は以前から彼女のインタビューを見たり読んだりしていたのと、シュトゥットガルトバレエ団の舞台で脇役(『ロミオとジュリエット』の乳母など)を演じているのを見たりしていたが、ベルリンに引っ越してからは生で目にする機会はもうないだろうと思っていた。

ところが、そのマルシア・ハイデが振り付けて、シュトゥットガルトでは定番となっている『眠れる森の美女』を、ベルリン国立バレエがレパートリーに加えることになった。本来は昨シーズンのプログラムに入っていたのだが、新型コロナウイルスなどの影響で延期され、今シーズンついにプレミアを迎えた。

その初演に先駆けて、ベルリン国立バレエが行ったイントロダクション(作品紹介の講演のようなもの)に私も参加し、マルシア・ハイデ自らが語る作品へのこだわりを聞くことができた。そしてさっそく公演を3回観てきたので、2つの記事に分けてその魅力をお伝えしたい。

マルシア・ハイデと『眠れる森の美女』

そもそもマルシア・ハイデがどんな人物なのか、どんな状況下でこのバレエ作品を振り付けたのかを簡単に紹介する。本人がファーストネームで呼ばれることを好むということで、この記事でも『マルシア』と書かせてもらうことにする。

ブラジル出身のマルシアは、伝説的な振付家のジョン・クランコに才能を見出されて、クランコ率いるシュトゥットガルトバレエ団のトップダンサーとして1960年代から活躍した。ジョン・クランコが若くして急死した後、最終的にその遺志を継いで、元々は外国であったドイツに腰を据え、このバレエ団の存続と名声の確立に尽力したのがマルシアである。芸術監督としてクランコ作品の保存に努めたほか、自身でも複数の作品を振り付けて、バレエ団のレパートリーを更に豊かにした。

つまりマルシアは世界に名を馳せた一人のダンサーで、元々は振付家だったわけではない。当時、シュトゥットガルトの奇跡とも呼ばれ、ジョン・クランコの天才的な振付作品によって短期間で急成長したバレエ団は、突然親を亡くして途方に暮れる子どものような状態だったに違いなく、バレエ団全体を代表することになったマルシアは大変なプレッシャーの中で進む方向を見極めていったのだろう。

幸い、マルシアを助けようとする人は内外に数多くいた。世界トップクラスのダンサーである彼女(とジョン・クランコ)を尊敬する著名な振付家たちが、マルシアやシュトゥットガルトバレエ団のために多くの作品を創作している。その中には、現在ドイツの振付家といえば一番に名前が挙がるだろう、ハンブルクバレエ団のジョン・ノイマイヤーもいる。実は彼も若いころにクランコとマルシアに引き抜かれてシュトゥットガルトで踊っていた経験がある。

マルシアが影響を与えたダンサーや振付家についてはここでは紹介しきれないが、こういった文化的な功績を讃えられ、2009年にはドイツ連邦共和国功労勲章を受章している。

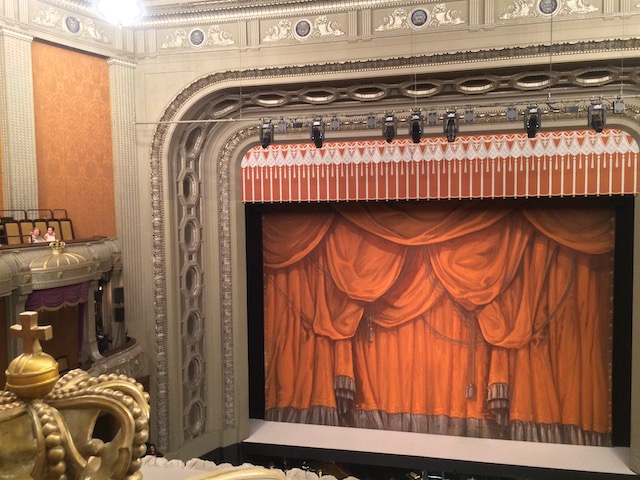

私はシュトゥットガルトでしばらく仕事をしていた数年前、マルシア・ハイデ版『眠れる森の美女』を本拠地で観て感銘を受けた。19世紀末のオリジナルを尊重しながらも、見せ場の多いダイナミックな振付、キャラクター達の斬新な解釈、パステルカラーで華やかかつ統一感のある衣裳と舞台美術…。それからは一番好きな『眠れる森の美女』を聞かれると、このバージョンを挙げるようになった。

『眠れる森の美女』は、言わずと知れたヨーロッパの童話を基にしているので、バレエは観たことがなくてもストーリーを知っている人がほとんどだと思う。バレエとしては非常にスケールの大きな作品で、バージョンによっては3幕に分かれており、休憩時間も含めると3時間に及ぶ。必要なダンサーの数も多く、幕ごとに舞台装置も大掛かりに変わるので、この舞台のために何百人の人が携わっているのだろう…と観るたびに気が遠くなる。

私が横浜でバレエを習っていた元プロダンサーの先生が、『眠れる森の美女』を上演できるということは、バレエ団の規模が大きく経済的にも余裕のあるしるしと言っていましたが、その通りなのではと思います

マルシアの話を直接聞いて

さて、ある日曜日の昼間、ドイチェ・オーパー(Deutsche Oper)というベルリンの中でも一番大きな歌劇場のホワイエにて、プレミアに先駆けたイントロダクションが行われた。こういった作品紹介の講演はドイツの劇場では一般的で、もっと日本でも広がればいいなと私が思っているものの一つである。通常は当日の開演前にドラマトゥルク(文芸顧問)が作品の成立時の時代背景や、新しい演出について30分ほど説明してくれる。

舞台の裏に隠された制作側の思いやこだわりがわかって面白いです。下地になる知識があると作品の理解が深まりますよね

ベルリン国立バレエは昨シーズンから、新型コロナウイルスの影響もあってか、この作品紹介を公演当日に行うのではなく、別の日に一回だけ行うように集約し、代わりに規模を大きくした。事前予約は必要だが無料である。

この日マルシアの他に登壇したのは、ベルリン国立バレエの臨時芸術監督クリスティアーネ・テオバルト(Christiane Theobald)、舞台美術・衣裳担当のジョルディ・ロイグ(Jordi Roig)、それから男性ダンサー3人。6人もいると、講演というよりも座談会のような雰囲気になる。聴衆として集まったのは年季の入ったバレエファンが多かったようで、マルシアが登場すると大きな拍手が起こった。

マルシアからはまず、自分が振り付けた作品が、ヨーロッパの文化の中心地となりつつあるベルリンで公演されること、それもドイチェ・オーパーという、自分が好きな数少ない劇場の一つでできることをとても嬉しく思うと話があった。若い頃にダンサーとしてこの舞台に立った時、「フィーリングが合う」と思ったのだそうだ。

シュトゥットガルトとまったく同じ振付・演出を観られると思っていた私にとって意外だったのは、マルシアが「ベルリンではまた別物にしたい」と考えていたということ。舞台美術、衣裳、演出の構想をベルリン向けに一から練ったという話がロイグ氏からもあった。

カラボスを踊る男性3人

さて、マルシア・ハイデ版『眠れる森の美女』の一番の特徴で、ベルリンでも引き継がれているのは、本来は脇役でしかない悪の妖精・カラボスが非常に重要視されていること(ディズニー作品でいうマレフィセントである)。オーロラ姫に呪いをかける存在で、いわゆる魔女のような老婆であったり、善の妖精・リラの精の対比として登場し、ほとんどの場合は女性ダンサーが演じる。

しかし、マルシアはこのカラボスを男性ダンサー向けに振り付け、舞台上をダイナミックに踊り回る、作品の中でも一番パワフルな存在に作り変えた。男性(Mann)でも女性(Frau)でもない中性的な存在(Wesen)として表現され、通常は女性が男性にリフトされるところ、カラボスが複数の男性ダンサーにリフトされるシーンもある。

マルシアは他のバレエ団から「あなたのバージョンをレパートリーに加えたい」という話があると、いつも「私のカラボスを踊れるダンサーはいるの」と聞くのだという。逆に言えば、この二面性のある役にふさわしいダンサーがいなければ、彼女の『眠れる森の美女』は上演することができないほど、中核となるキャラクターなのである。曰く、「オーロラ姫役は必ず見つかるし、デジレ王子役も見つかるけれど、特別なパワーが必要なカラボス役はそうではない」という。

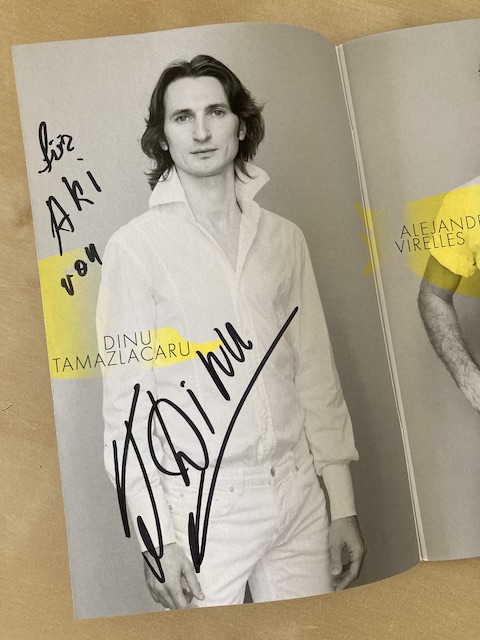

実はこの日登壇していたダンサーは、3人ともカラボス役。ドイツ最大のベルリン国立バレエはダンサーの数も多いので、キャストのパターンが複数あり、日によって違うダンサーが舞台に上がる。3人とも見た目もタイプもまったく違うのだが、マルシアによれば「それぞれ違う特徴があるからこそ面白い、ぜひ全員の公演を観に来てほしい」とのこと。

ベルリン国立バレエに関して言えば、彼女の『眠れる森の美女』をレパートリーに加えたいという話がある前に、マルシアは『くるみ割り人形』で踊るディヌを観て、その後すぐ彼のところに行き、「あなたこそ私のカラボスよ!」と言ったそうだ。

ディヌはお茶目な役や女たらしの役から、オネーギンのような複雑な役まで何でもこなしてしまう演技派である。以前私が参加した『ドン・キホーテ』のイントロダクションでも登壇していたが、優しい性格が言葉の端々や身振りに滲み出ていて、近くで見るたびに人としても好きになってしまうダンサーだ。

ところでディヌは、カラボスではなくデジレ王子として舞台に上がる日もある。講演でマルシアが、「あなたはカラボスだって直感したけど、王子役にハマるとは期待してなかったのよ。でもあなた、すごくいい王子でもあるのね」とコメントして、ディヌ本人と観客の笑いを誘っていた。

イントロダクションはドイツ語と英語を織り交ぜながら和やかな雰囲気で進み、カラボスという特別な役の解釈について、3人のダンサーがそれぞれ話を聞かせてくれた。やはり、男性と女性、善と悪といった、両面性を持ち合わせた存在として表現することが難しいということだった。

微笑ましかったのは、マルシアがダンサーたちから熱烈に好かれており、心から尊敬されていて、本当に“おばあちゃんと孫たち”のように見えたことである。ディヌが「あなたは太陽を連れてきてくれましたね」と表現していたが、マルシアがスタジオに来るだけでその場の雰囲気が明るくなるそうで、彼女に直接指導してもらえるのはこれ以上ない光栄だと全員が口を揃えていた。

マルシアもベルリン国立バレエのことを褒めており、ポリーナ・セミオノワとヤーナ・サレンコというスターダンサーも、「謙虚で静かで、思い上がったところがまったくなく、指導中に何を言っても「はい」と素直にやってくれる」という。マルシア自身、現役時代は公演で世界中を渡り歩き、スターとして熱狂的に歓迎されたわけだが、鼻が高くなることはなかった。その理由を芸術監督のクリスティアーネに聞かれると、「私がやってきたことはすべて、周りの人のおかげだから。ありがたいことに、周りからもらったオファーを素直に受け入れているうちに、気がついたら今いる場所に辿り着いていたのよ」という。

また、マルシアは「私はダンサーたちを愛しているの」と言い、自分自身も何よりまずダンサーであり、振付家としてでもなく芸術監督としてでもなく、ダンサーとして死にたい、と話していた。

そうは言いながらもまだまだ元気な85歳で、毎朝ベッドで起き上がると、「マルシア、まだこれからがベストよ(Das Beste kommt noch)」と自分に言うのが日課だそうだ。

そんな、ダンサーとしても人としても魅力に溢れたマルシア・ハイデが、自分の子どものようなシュトゥットガルトバレエ団のために振り付けた『眠れる森の美女』。いよいよ次の記事では、ベルリン国立バレエによる公演の様子を紹介する。

コメント