何でもありの学問

比較文学というのは、トルコのバザールのようなものです

というのは、私がハイデルベルクの大学院で比較文学の基礎を教わっていたL教授の談。

比較文学…日本ではまだあまり知られていない学問である。何と何を比較してもOK、という、まさしくバザールのように、何でもありの世界。

実はこの点には、学問としての矛盾が既に現れている。本来であれば学術的な研究というのは、なるべく対象を狭く定めて、深く突き詰めていくものだが、比較文学ではむしろその逆で、いくらでも範囲を広げられるからだ。

このちょっと変わった学問について、この記事ではわかりやすく解説してみたい。

研究対象は何か

私が在籍していたのは、ドイツ学科の中の比較文学専攻だったので、研究対象はドイツ文学と(またはドイツ文学の)『何か』になる。ドイツ文学と他の国の文学(例:日本文学)、ドイツ文学内でのあるモティーフ(例:複数の作家による『雨』の描写)、そしてドイツ文学と他の芸術形態(例:演劇)の比較など、何でもありである。

特筆すべきは最後の点で、比較文学というのは、時として文学の枠を飛び越える。文学と演劇、文学と映画、文学とオペラ、文学と絵画、文学と音楽など、その可能性は枚挙に遑がない。そもそもドイツ文学では、ゲーテの『ファウスト』のように、上演を前提とせずに書かれた戯曲もあるので、文学と演劇の境目が曖昧な場合もある。

比較文学という学問分野で支配的な言語は、現在でもフランス語。ドイツ語の参考文献であっても、フランス語の引用文にはドイツ語訳が付いていないことも多い(英語の引用にも訳はない)。事実、私の大学の教授陣も、揃ってフランス語が得意だった。

詳しい歴史は長くなるので割愛するが、比較文学は19世紀からフランスを中心に発展してきた学問なので、その名残である。ドイツの大学でも一般的になってきたのは割と最近の話で、第二次世界大戦後、フランスからの資金援助を受けて、最初はマインツ大学で開講された(もちろんそれ以前にも比較文学という概念はあった)。

ゲルマン民族至上主義を掲げていたナチスが定義した(ドイツ)文学というのは、ドイツにとって負の歴史であるから、比較文学というこれ以上なくオープンな専攻が、元敵国の支援によって誕生したというのは、両国の歩み寄りを示す印象的な出来事だと言えるだろう。

様々な言語で

比較文学は、ドイツ語でvergleichende Literaturwissenschaftという(Komparatistikとも呼ばれる)。直訳すると、『比較している文学』といった感じ。フランス語だとlittérature comparée、『比較された文学』。

一方で、英語だとcomparative literatureとなるわけだが、研究者によってはこの名称は適切でないと考える人もいる。というのも、comparativeには比較“できる”というニュアンスが漂うが、全ての文章が比較可能なわけではないからだ。

フランス語が一番正確で、誤解が生まれないですね。日本語の比較文学も、中立的で問題がない名称

外国語、というのは比較文学を語るうえで避けて通れないテーマ。複数の国の文学作品を比較する場合にも、それぞれ原語で読むことが前提なので、色々な言葉がわかるに越したことはない。どうしても無理な場合には、自分の母語などに訳されたものを読むこともできるが、それには、分析の対象が原作ではなく翻訳の表現になってしまう、というリスクが付きまとう。

一方で、原作とその各国の翻訳を比較する、というのも、翻訳研究という比較文学の分野として認められている。

ハイデルベルクの学科では、卒業試験を受けるための登録をするのに、少なくとも3言語の中級以上の能力証明が必要だった。そもそも入学するのにドイツ語と英語が必須なので、日本人であれば、日本語・ドイツ語・英語で問題なくOK。しかし、ゼミの仲間だったアメリカとドイツのハーフの男子学生は、英語・ドイツ語はネイティブなものの、あと1言語必要だというので、慌てて語学センターでスペイン語を習っていた。

ドン・キホーテを通して見た比較文学

さて、比較文学専攻に入った1学期目、ドイツ文学を中心に講義が進んでいくのかと思いきや、尊敬するL教授がことあるごとに引き合いに出したのは、セルバンテスの『ドン・キホーテ』。なぜかスペイン文学の傑作だったわけだが、それには理由があった。

世界文学史を俯瞰したときに、『ドン・キホーテ』以前・以後で語れるほど、この作品が与えた影響は大きいのです

『ドン・キホーテ』といえば、騎士道物語の読みすぎで現実と空想の区別がつかなくなった郷士が、自らを遍歴の騎士と信じ冒険の旅に出掛けて、至る所で笑い者にされたり問題を起こしたりする、奇想天外な物語である。1605〜1615年に出版されたので、なんと400年以上前に書かれたのだが、今読んでも色褪せないユーモアとセンス。

現代の日本人が、歴史小説の読みすぎで自分を侍だと信じ、それらしい格好をして各地を歩き回り、悪を成敗しようとしている、と考えてみると、その滑稽さがイメージしやすいかもしれない。かなりの長編だが、面白くてどんどん読み進められる。

この「現実と空想の区別がつかなくなる」という、パラレル世界ともいえる発想は、当時としては画期的だった。今でこそどのファンタジー作品にも見られそうなモティーフだが、17世紀初頭にスペインで誕生したドン・キホーテが先駆けだったわけである。

L教授が、『ドン・キホーテ』の影響を受けたわかりやすい例として挙げたのは、19世紀フランス文学の名作、フローベールの『ボヴァリー夫人』。田舎医師ボヴァリーの美しい妻エマが、凡庸な夫との単調な生活に死ぬほど退屈し、小説を読み漁って恋に恋する空想癖から、情熱にかられて虚栄と不倫を重ね、ついに身を滅ぼすという物語。かなり官能的に聞こえる内容だが、読んでみると文体は写実的で冷静である。

時代も国も離れた作品を比較し、その影響を見抜くというのは、比較文学の面白さの醍醐味だろう。

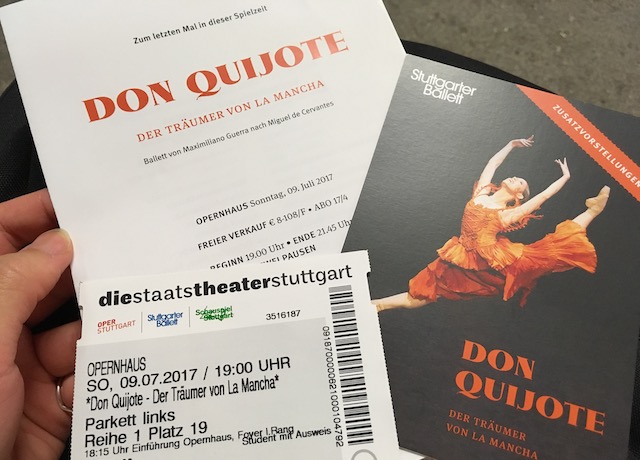

また、『ドン・キホーテ』といえば、もちろんバレエとしても有名なので、セルバンテスの原作と、ロシアで活躍したフランス人振付家・プティパのバレエ作品を比較してみるのも面白い。

別の記事で扱ったように、私の修士論文のテーマは「文学とバレエ」だったので、『ドン・キホーテ』にも少し触れた。バレエの中盤では、夢の場と呼ばれる、ドン・キホーテの見た夢が女性ダンサー達によって美しく表現されるシーンがある。芸術形態は変わるが、現実と空想というパラレル世界の具現化として、これ以上わかりやすいものはないかもしれない。こういった気づきも、比較文学の研究の魅力である。

コメント